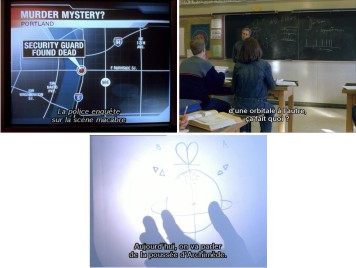

Le cinéma de Gus Van Sant regorge de personnages qui ont été confrontés dans leur passé à un événement traumatique : actes de violence physique ou mentale, abus sexuels, mort au deuil impossible. C’est le cas, pour en donner quelques exemples, de Mike dans My own private Idaho (1991), des adolescents de To die for (1995), de Will dans Will Hunting (1997), de Forrester dans Meeting Forrester (2000), d’Alex dans Paranoid park (2007), d’Enoch dans Restless (2011). Difficile donc d’ignorer la récurrence du trauma dans l’œuvre du cinéaste, des tous premiers films jusqu’aux derniers, récurrence que la critique a maintes fois soulignée. Mon propos consistera d’abord à en examiner quelques modalités de traitement narratif à travers le cas exemplaire de Paranoïd park pour mettre en évidence le fait que Gus van Sant s’intéresse moins, du point de vue du personnage, au trauma lui-même ou à ses conséquences douloureuses, qu’à un possible dépassement de l’événement par le biais de son élaboration. Cela amènera à dégager ce que ce motif révèle du travail du cinéaste, de son approche de l’image et du pouvoir qu’elle exerce sur le spectateur, donc de sa conception même de la fonction du cinéma. Un cas exemplaire : Paranoïd park Paranoïd Park constitue un cas exemplaire du rôle du traumatisme dans l’œuvre de Gus Van Sant puisqu’au cœur du film se situe un évènement traumatique : un samedi soir, Alex le personnage principal, un adolescent, se rend à Paranoïd park. Il y rencontre un skater plus âgé, Scratch, qui l’emmène rider sur les trains d’une gare de marchandises. En se défendant de l’attaque d’un agent de sécurité qui les poursuit, Alex provoque involontairement la chute mortelle de ce dernier, dont le corps est coupé en deux par un train. L’adolescent, confronté à cette mort violente, prend la fuite et ne parle de l’événement à personne. S’il reste mutique, c’est qu’Alex a subi une effraction psychique lui barrant l’accès à toute forme d’intellection de ce qu’il a vécu. En étant confronté à la mort du gardien, c’est la mort, dans toute sa puissance, qu’il a rencontrée. Toute représentation de l’événement et tout discours à ce titre lui sont donc rendus impossibles. Trois éléments filmiques en attestent. Tout d’abord, la construction narrative rend compte de l’occultation de la scène traumatique toute autant que de sa résurgence brutale. En effet, dans la première partie du film, la remémoration d’Alex ne donne pas accès à une vision claire de l’accident, qui n’intervient qu’à la moitié du film. Ce retour de la scène traumatique est d’abord un retour subi(t) pour le personnage, déclenché par le regard que porte Alex sur des photos de la scène que lui soumet l’inspecteur Lu, chargé de l’enquête sur la mort du gardien. Ajoutons que l’expérience traumatique d’Alex est associée à l’effroi que l’on peut définir comme une absence de peur ou d’angoisse, accompagnée d’une sorte de « black-out », d’un « arrêt sur image », d’une forme de paralysie totale. Dès le début du film, alors même que nous ignorons ce qui est arrivé à Alex, celui-ci paraît comme anesthésié, ce que relaie la mise en scène par l’utilisation d’une faible profondeur de champ ou de sons étouffés, par exemple. Alex est dans une sorte de bulle qui devient aussi la nôtre. Enfin, s’il y a effroi, sidération, c’est parce que l’expérience traumatique est associée à la surprise, condition nécessaire à l’incapacité du sujet à se confronter à l’événement parce qu’il n’y a pas été préparé. C’est ainsi qu’Alex commente rétrospectivement la proposition de son copain Jared d’aller skater à Paranoïd park : « I was not prepared for Paranoïd park » (Je n’étais pas prêt pour Paranoïd Park). À l’événement qui a surgi brutalement, sans préparation, Alex substitue « Paranoïd park ». Puisque la scène traumatique est devenue inaccessible, ce qui dit le trauma, au début du film, c’est ce sont ces deux mots : non seulement le nom même du parc de skate peut suggérer l’effroi, mais il fait retour de manière compulsive. C’est évidemment le titre du film lui-même mais aussi du journal qu’entame Alex dès le premier plan de l’œuvre, scène qui réapparaît plus tard dans le film. L’esprit d’Alex et le film viennent buter contre une parole qui ne peut se constituer et une image qui ne peut s’élaborer. Un double titre : les premiers plans de Paranoïd park ou quand l’image begaie… Cependant, le film n’est pas le récit d’une catastrophe et de ses conséquences, mais bien celui de sa progressive appréhension par le personnage. En effet, le bégaiement sur l’expression « Paranoid park » signale également un processus de transformation à l’œuvre : de l’événement lui-même, à sa mise en récit et en film. Plutôt qu’un principe chronologique et linéaire, le film épouse le processus d’écriture d’un journal dont Alex entame la rédaction à l’ouverture du film et qu’il jette dans les flammes à sa clôture, une fois son récit achevé. Le montage, la construction du film rendent compte, au plan narratif, de la manière dont Alex se confronte au traumatisme qu’a produit chez lui la mort du gardien. L’observation de la structure du film est à ce titre extrêmement instructive. Le film se développe en effet en trois parties, chacune alternant les phases d’écriture du journal et la remémoration qui en découle. Un premier récit elliptique et achronologique contient en son centre une évocation fugitive des événements qui ont précédé et suivi l’accident, sans représentation directe de ce dernier. La seconde partie, initiée par la réapparition de l’expression Paranoïd park qu’Alex écrit dans son journal, comprend en son cœur un récit élaboré, frontal et chronologique de la soirée pendant laquelle a eu lieu l’accident et de l’accident lui-même. La troisième et dernière partie constitue un retour au silence qui passe, notamment, par le fait qu’Alex brûle le journal dans lequel il a consigné, c’est-à-dire élaboré, l’événement. Une telle construction rend manifeste le fait que la scène de l’accident qui conduit à la mort de l’agent de sécurité, structure Paranoïd park. Elle est au cœur des deux premières parties, son apparition littérale se situe au centre du film, et c’est bien sa disparition, comme dissolution de la scène traumatique qui motive la troisième partie. À travers les souvenirs qu’il consigne, et dont certains concernent le lycée, ses parents, sa petite amie Jennifer, Alex effectue d’une certaine manière deux fois le même parcours, la première fois de manière très allusive, la seconde fois de manière beaucoup plus explicite comme s’il tournait autour de l’accident, avant de pouvoir passer à autre chose, se remettre en mouvement. Le personnage passe de l’occultation traumatique à l’élaboration d’une représentation de l’événement qui lui permet dans un dernier temps de s’en abstraire, c’est à dire d’échapper à la sidération du regard et à l’engloutissement. Il s’agit donc de refaire surface pour le sujet, ce qui passe par une construction en boucle, une remontée spiralaire vers la surface. Le parcours qu’expérimente le spectateur est tout autre : il est d’abord confronté au discours d’Alex, discours confus, elliptique, allusif, non chronologique, avant que n’intervienne la scène de l’accident. Pour le spectateur, le discours qui se construit est donc ce qui permet l’advenue de l’image alors que pour Alex, c’est la résurgence compulsive de la scène traumatique, par le biais d’une photographie de la scène de l’accident, qui a déclenché la nécessité du discours, de la mise en mots. En outre, le parcours du spectateur suit une logique linéaire, celle de l’arrivée progressive et attendue de l’image, bien éloignée de la construction spiralaire du récit d’Alex. En effet, Gus Van Sant nous prépare à la venue de l’image violente de l’accident en organisant un parcours parfaitement linéaire de ce point de vue. Le film organise donc deux parcours, celui du personnage et celui du spectateur, suivant deux logiques différentes. Tout se passe comme si le film était doté de deux centres, deux foyers d’une même ellipse, autour desquels le récit s’enroule en spirale. Au centre du parcours d’Alex se situe la photographie du cadavre qui déclenche la remémoration, c’est d’ailleurs le centre « mathématique » du film, si l’on se fonde sur sa durée hors générique final. Au centre du parcours du spectateur intervient la vision de la scène de l’accident, qui est donc prioritairement perçue par le spectateur. La mise en scène de l’accident lui-même correspond à ces deux foyers perspectifs différents, Alex et le spectateur. Dans la première partie de cette scène, les directions des déplacements d’Alex, de Scratch, qu’il suit dans la gare ferroviaire et des trains raccordent d’un plan à l’autre : le train sur lequel « rident » Alex et Scratch va de gauche à droite ou de l’avant plan à l’arrière-plan. Après la chute du gardien, les directions deviennent incohérentes alternant entre droite/gauche et gauche/droite au point qu’Alex semble surgir d’une direction impossible quand il tombe nez à nez avec le gardien blessé. Cette déconnexion des espaces rejoint la difficulté d’Alex à suivre une chronologie dans l’ensemble de son récit. Nous pourrions dire que l’image du corps coupé du gardien a entraîné une déchirure de l’espace et le temps. Mais cela conduit aussi à envisager que ce que nous voyons de l’accident n’est que le fruit d’une re-présentation, la scène n’ayant pas été réellement perçue par Alex. S’opère une disjonction entre le point de vue d’Alex et celui du spectateur, disjonction confirmée par les angles de caméras. Alors qu’Alex se tient face au gardien, c’est un point de vue latéral en forte plongée qui nous est donné à nous spectateurs du corps de l’homme, point de vue qui ne peut être celui du personnage. Ce point de vue n’est pas non plus celui des photographies prises par la police scientifique et que le film a donné à apercevoir plus tôt dans le film. Tout se passe comme si Gus Van Sant nous donnait à voir une scène impossible, une image de cinéma qui ne serait adressée et destinée qu’au spectateur. D’ailleurs, la fin de la séquence signale que l’image traumatisante à laquelle a été confronté Alex est certes celle d’un corps tranché en deux, mais surtout d’un regard, sidérant, celui d’un homme face à la mort. En effet une série de faux champs-contrechamps fait alterner le visage en gros plan du gardien, celui d’Alex puis de l’inspecteur Lu. L’éclairage anti-naturaliste du regard de Lu manifeste l’importance des échanges de regard, et le rôle central du visage dans la réactivation de l’image traumatique et son élaboration. 4 plans successifs, 4 visages, 4 espaces-temps : de l’image traumatique à son élaboration possible par la rencontre avec l’autre Finalement, les choix de mise en scène, la construction du film, manifestent bien la volonté de Gus Van Sant de rendre compte du traumatisme subi par le personnage, de l’élaboration progressive qui s’en suit. Mais Van Sant offre une autre place au spectateur : il ne s’agit pas d’épouser la vision d’Alex et encore moins de faire subir au spectateur ce que le personnage a subi. Van Sant fait tout, au contraire, pour préparer la vision de l’accident sans pour autant en occulter ni la violence, ni la crudité. Le cinéaste choisit donc d’affronter la question de l’image violente, potentiellement traumatique, et de son impact sur le spectateur. Cette question traverse tout le cinéma de Van Sant qui s’avère être une forme de réponse, selon deux grandes modalités, à la manière dont les images peuvent constituer une forme d’effraction violente pour le regard. Lutter contre l’image comme trou noir Gus van Sant, dans certaines interviews et par le biais de plusieurs de ses films, a exprimé le questionnement que peut susciter chez lui le traitement médiatique des faits divers et plus largement de la mort. To die for, Gerry, Elephant, Last days, Harvey Milk sont tous adaptés de faits divers liés à une mort violente. Voici par exemple ce que déclare Gus Van Sant en 2016 [1] à propos du fait divers qui a inspiré To die for : « C’était l’une des premières fois où un fait divers était couvert par tant de journaux et de chaînes de télé différents ; où tant de journalistes pouvaient fondre sur la même petite ville pour couvrir le même petit incident. L’affaire a intrigué tellement de gens qu’on aurait dit un congrès de journalistes. Le cirque médiatique était l’un des thèmes du roman, et je crois que c’est aussi l’un des éléments qui m’ont fait réagir à la mort de Kurt Cobain et à la tuerie de Columbine. Les trois films ont donc des liens. » Dans le même entretien, le cinéaste évoque le fait divers à l’origine d’Elephant : « Elephant puise ses origines dans la couverture médiatique du massacre de Columbine. Il y a eu tant d’articles sur le sujet, tant d’émissions de télé et de documentaires. (…) Il y avait des enquêtes de toutes parts, mais aucune qui ait recourt à la fiction, parce que la fiction était, ou est encore, considérée comme du divertissement, sans utilité pour l’enquête ni valeur psychologique, ou de quelque nature que ce soit. Il paraît de mauvais goût de faire un film sur une tragédie au moment des faits, mais pas d’en faire un documentaire ou une couverture de magazine. (…) Je trouvais que la fiction avait un rôle à jouer ». Ces propos confirment le fait que les films de Gus Van Sant, au moins certains d’entre eux, tirent pour partie leur origine d’une réaction de leur auteur à des faits divers médiatisés, et montre que celui-ci interroge la place et les puissances du cinéma de fiction au regard des autres médias dans la représentation de l’événement. L’ouverture de To Die for en est une bonne illustration. Le spectateur y découvre dans un premier temps une meute de journalistes poursuivant Susan Stone, alors accusée d’avoir orchestré le meurtre de son mari. Gus Van Sant choisit de montrer des journalistes fascinés par la mort au point de ne plus penser : il cadre des corps sans tête, leurs jambes courant dans la neige dans un cimetière, des caméras braquées vers Susan Stone, habillées en veuve. Suivent des images de unes et d’articles de journaux à sensation : la récurrence des termes associant sexe et mort, mise en exergue par des cadrages de plus en plus serrés, semble directement émaner de ce rapport de jouissance à la mort qu’incarnent les médias. Le générique met également en scène la manière dont le traitement médiatique du fait divers aboutit à une dissolution du discours et des images : Gus Van Sant opère un tel agrandissement dans les textes et les photographies de magazines que langage et image finissent par se réduire à une succession de points abstraits. Dissolution de l’image et du discours : quand le fait divers produit jouissance et aveuglement La voix off de Suzanne, qui amorce l’entrée dans le récit va dans le même sens : « la vie entière est un apprentissage. Tout s’intègre dans un grand plan. Mais parfois c’est dur à déchiffrer. Quand on s’approche trop on ne voit que des petits points. Pour voir l’image, il faut reculer, quand on recule, tout devient clair. » Cependant, le travelling arrière qui fait dans le même temps apparaître le visage de la jeune femme n’est en rien une mise en perspective, il est au contraire une plongée dans l’image. En effet, nous découvrons plus tard dans le film que Suzanne est en train de se filmer face caméra, se mettant en scène dans une interview confession qu’elle rêve de vendre à une chaine de télévision. L’image qui accompagne le discours de Suzanne, est donc tout sauf une mise en perspective : nous sommes littéralement absorbés par l’écran, par le biais d’un œil, celui de la caméra, qui constitue un puits sans fond narcissique et mortifère [2]. A cette plongée dans l’image que constitue le traitement médiatique du fait divers auquel Suzanne adhère au point de s’y perdre, Gus Van Sant oppose une autre modalité, qui constitue une authentique mise à plat et prise de recul face à l’image. Voici ce que déclare le cinéaste à propos d’Elephant dans un autre entretien [3] : « Mon souvenir premier, c’est le plan de l’assassinat de Kennedy : le trajet de la voiture, comment était positionné le corps du président, l’emplacement du tireur, par où est passée la balle. Je me rappelle parfaitement de tous ces détails par l’intermédiaire des plans qu’avaient publiés les journaux ». Pourquoi évoquer l’assassinat de Kennedy ? Van Sant a été marqué par l’événement comme un très grand nombre d’américains, comme un enfant peut l’être aussi puisqu’il avait 11 ans à l’époque. Cependant il n’évoque pas les images de l’événement lui-même, extrêmement choquantes, puisqu’on pouvait voir le crâne du président exploser sous l’impact d’une balle, mais la représentation schématique des faits. Ce recours à la carte, au schéma, comme processus d’élaboration et de mise à distance d’une image mortifère et traumatique apparaît dans plusieurs films du cinéaste. Dans Paranoïd park, un plan au sol de l’accident est diffusé au journal télévisé qu’Alex regarde. Dans cette séquence le discours de l’adolescent est réduit à un « oh shit » alors qu’il est sidéré par ce qu’il voit au point de se couvrir la bouche et d’écarquiller les yeux, ce que souligne un très gros plan sur son regard. La réaction de l’adolescent est l’exacerbation de l’angoisse qu’éprouve tout spectateur face à une image télévisuelle violente qui fait irruption, notamment dans le cadre des « breaking news » et autres « flashs spéciaux », termes qui disent d’ailleurs en soi l’effraction. En revanche, à ce stade du film, Gus Van Sant n’offre au spectateur que la mise en carte de l’événement, laissant hors champ l’essentiel du reportage de télévision et s’écartant de tout ce qui pourrait donner lieu à un rapport problématique à l’image. Pour Elephant, Gus Van Sant a conçu un plan au sol très précis qui met en scène les trajectoires de différents adolescents à l’intérieur d’un lycée jusqu’au massacre final. Il explique que « L’idée était de partir de l’objectivité du fait divers, c’est-à-dire des emplacements de chacun lors de la tuerie, de leurs mouvements en fonction de leurs activités du jour, puis de rendre cela par des trajets filmés qui se croisent et se recroisent. » [4]. Dans le même film, ainsi que dans Paranoïd park, des scènes de cours de sciences-physiques donnent lieu à la représentation schématique de phénomènes naturels, qui évoquent par analogie, les événements violents qui font le cœur de la diégèse. Dans Elephant, la tuerie qui frappe le lycée peut être associée au schéma de la rencontre de particules et au dégagement d’énergie qu’elle produit. Dans Paranoïd park, la chute mortelle que provoque Alex fait écho à une représentation de la poussée d’Archimède. Enfin, dans Gerry, les deux personnages, qui se sont égarés dans le désert, dressent une ébauche de carte dans le sable, tentative certes dérisoire de trouver une issue, mais qui repose sur le même désir de remettre de la distance face à l’événement, de s’en abstraire, en produisant une abstraction. Les deux Gerry sont alors filmés en contre-plongée verticale, comme si l’objectif de la caméra devenait la carte elle-même, la surface plane. Il y a donc pour Gus Van Sant une manière de refaire surface non seulement dans le récit mais, par le cinéma : dans ses films, une modalité d’image en deux dimensions, plane, schématique, vient répondre à la profondeur de l’image médiatique ou cinématographique dans ce qu’elle a d’absorbant. Au trou noir, qui ne montre rien, ne dit rien, mais génère effroi, sidération et jouissance compulsive, le cinéma de Gus Van Sant oppose une image en deux dimensions, une modalité de représentation qui relève d’une distance apte à faire signe et sens. Une seconde modalité transparaît dans son œuvre, qui interroge la pratique du « remake » Du remake à la glisse Certaines procédures de remake ou de pratique citationnelle au cinéma pourraient être interprétées comme la répétition compulsive d’une image ayant fait effraction. L’expression même de « remake » invite à le penser comme tel puisqu’il s’agit littéralement de re-faire un film. Par exemple, l’assassinat de Kennedy a généré un tel traumatisme dans la nation américaine que l’image a ressurgi de manière compulsive, dans le cinéma américain des années 70, cinéma où s’est exacerbée la violence et où se sont multipliés les corps implosant sous les impacts de balle. D’autres images ont été également reprises de manière compulsive par le cinéma, des images de cinéma cette fois : ce sont celles de l’assassinat de Marion Crane dans la douche de sa chambre de motel, tirées du Psycho d’Hitchcock (1960). Cette séquence est une des plus citées de l’histoire du cinéma et ce, outre la leçon de montage qu’elle représente, parce qu’elle constitue un moment cinématographiquement traumatique, un « choc de l’intrusion du Réel » comme l’écrit Slavoj Žižek: « La mort violente de Marion constitue une surprise totale, un choc sans fondement dans la ligne narrative, qui en interrompt brusquement le déploiement « normal » ; la scène est tournée de façon très « filmique », son effet est un produit du montage : on ne voit jamais le corps du tueur de Marion dans son entier, l’acte de meurtre est « démembré » en une multitudes de gros plans se succédant à un rythme frénétique (la main sombre qui se lève ; la lame du couteau près du ventre ; le cri de la bouche ouverte…) – comme si les assauts répétés du couteau avaient contaminé le réel lui-même et causé le déchirement du regard filmique continu (ou plutôt au contraire : comme si l’ombre meurtrière représentait, à l’intérieur de l’espace diégétique, le pouvoir du montage lui-même) » [5]. En d’autres termes, l’agresseur, ce qui fait effraction, c’est le montage, le cinéma, et la victime, c’est le regard. Or Gus Van Sant a réalisé un remake de Psycho. Là où les citations, reprises, remake sont souvent plus allusifs, Van Sant a décidé de suivre le scénario et le découpage du film de manière extrêmement fidèle, ce pourquoi ce film est très souvent défini par la critique comme un « remake plan par plan ». En outre, loin de répondre à une demande fondée sur l’objectif commercial que constitue souvent le remake d’un film à succès, nous savons que Gus Van Sant s’est battu pour obtenir l’aval des studios et pouvoir le réaliser. C’est en effet grâce au succès populaire et critique de Will Hunting, que le film a pu se faire. Il s’agit donc d’un projet très personnel. Mais comment interpréter le désir de Van Sant de refaire le film d’Hitchcock ? Nous pouvons émettre l’hypothèse que, s’écartant du ressassement filmique associé à la séquence de la douche de Psycho, Gus Van Sant, en collant de si près à l’original, cherche à en désamorcer la puissance cinématographiquement traumatique. Soulignons d’abord que, parce que le film est d’une très grande fidélité à l’original, la mort de Marion Crane perd de son pouvoir de surprise et de sidération ou d’effroi puisque le spectateur a de fortes chances de savoir ce à quoi le film va l’exposer. En outre, Gus Van Sant n’est pas totalement fidèle au film de 1960 et introduit des détails, des éléments qui viennent miner l’effet de la séquence initiale. Slavoj Žižek, dans Jacques Lacan, à Hollywood et ailleurs, a critiqué ces modifications sous prétexte qu’elles affaiblissent le pouvoir de la scène originale. Le regret exprimé par Žižek souligne justement en quoi le Psycho de Van Sant n’est pas un remake. Certains traits du film original sont tellement grossis qu’ils en deviennent presque grotesques, ce qui désamorce leur caractère inquiétant. Par exemple, le petit trou que Norman Bates a ménagé dans le mur de son bureau pour jouer les voyeurs devient un trou énorme dans le film de Van Sant, ou encore, Bates se masturbe avec insistance chez Van Sant, ce que la mise en scène souligne ostensiblement. En outre, si l’énormité du trou, le geste masturbatoire, disent la satisfaction libidinale, le meurtre perd toute nécessité pour le personnage de Bates. Enfin, Van Sant introduit deux motifs absents de l’œuvre originale dans la séquence de meurtre : l’iris de Marion qui se dilate, un plan de nuages filant en accéléré dans le ciel. L’insert sur l’iris de Marion fait de son œil un trou noir qui souligne le caractère absorbant de l’image et du montage dans la séquence originale, caractère que Van Sant commente par ce plan, et dont il entend se détacher. Quant aux nuages qui défilent dans le ciel, ils échappent au système hitchcockien et affaiblissent donc la puissance d’effraction du montage, par leur hétérogénéité même et par la fuite qu’ils organisent vers un espace extérieur, un ailleurs, qui est aussi le cinéma de Gus Van Sant. Ces plans de nuages, récurrents dans les films du cinéaste, affirment ainsi sa place et son regard dans le Psycho qu’il réalise en 1995. Pour approfondir la compréhension de la présence de ces deux motifs, il faut examiner ce qu’il en est du statut de la citation d’Hitchcock dans l’œuvre de Van Sant. Là encore, Paranoid park offre des réponses. De fait, dans ce film les citations hitchcockiennes abondent. Les cadrages d’Alex vus de l’extérieur de la maison de Jared où il s’est réfugié la nuit de l’accident rappellent ceux de Fenêtre sur cour (Rear Window,1954). Pour essayer de calmer son angoisse, Alex prend une douche. Cette séquence et les plans qui la suivent se présentent comme la réécriture de l’assassinat de Marion Crane dans Psycho. De plus des oiseaux tapissent le mur de la cabine de douche alors qu’intervient dans la bande sonore, de manière anti naturaliste, ce qui pourrait ressembler à des cris d’oiseaux. Outre la présence de l’oiseau dans Psycho (le nom de Marion signifie « grue », un rapace empaillé trône dans le bureau de Bates), ces oiseaux visuels et sonores peuvent évoquer le film horrifique Les oiseaux que réalise Hitchcock en 1963. Enfin, la scène de l’accident du gardien n’est pas sans évoquer la chute et mort de l’assassin dans l’ombre d’un doute (1942). Cependant aucun de ces motifs hitchcockiens ne fonctionne de manière citationnelle. Van Sant les décale et en désamorce systématiquement la puissance inquiétante, puissance qui se retourne contre le spectateur chez Hitchcock. Dans Paranoïd park, la victime écrasée par un train n’est pas un assassin comme c’était le cas dans le film d’Hitchcock, ce qui justifiait que le spectateur puisse accepter sa mort sans remords, jouissant même peut-être de le voir disparaître. Contrairement à ce qui se passe dans Fenêtre sur cour, l’instance qui observe Alex est une fiction qui relève de l’intériorité du personnage, agité par son sentiment de culpabilité, alors que le récit d’Hitchcock met en scène l’affrontement d’un voyeur et d’un assassin, qui fait finalement de l’assassin un voyeur. Or, Alex n’a rien vu de l’accident, parce qu’il a été incapable de se tenir face à l’événement, et il est tout à la fois celui qui a tué et celui qui est tué. C’est d’ailleurs ainsi que par glissement, il occupe dans Paranoïd park, la place qu’occupait la victime, Marion Crane, dans la douche hitchcockienne. Quant aux oiseaux, instance qui matérialisait les pulsions débordantes du personnage mais aussi du spectateur dans le film d’Hitchcock, au point de détruire les corps et de faire imploser l’image, ils sont désormais une image apposée sur le carrelage de la salle de bain, reprenant leur place cinématographique, restant pour ainsi dire à leur place d’images. Ainsi, chez Van Sant, si l’intégrité psychique du personnage est menacée, elle l’est de l’intérieur, c’est-à-dire par la diégèse, et non par la mise en scène et le montage, c’est-à-dire, par le cinéma. Surtout, le spectateur occupe une place toute différente de celle du personnage, place que lui offrent justement la mise en scène et le montage : il n’est jamais menacé par une image qui viendrait le surprendre et le saisir dans son fauteuil, comme c’est le cas chez Hitchcock. Reprenons l’exemple de l’ombre d’un doute : dans le film d’Hitchcock, le corps de Charlie, l’assassin, chute d’un train sur une voie ferrée, à la fin du film. Nous ne voyons rien du cadavre qui disparaît dans la coupe, entre deux images. En outre, pour cette scène, Hitchcock a eu recours à la technique de la transparence qui consiste à tourner une scène devant une autre image rétroprojetée sur un écran. Dans sa chute, le corps de Charlie est donc percuté non par un train, mais par une image de train, et son corps est tranché par la coupe du montage. En outre, l’image de la chute de Charlie se fond dans une autre image, celle d’une valse, par le biais d’un fondu enchaîné. Ne pouvons-nous donc pas affirmer que Charlie est moins écrasé par un train qu’il n’est absorbé et détruit par l’image, supprimé par la coupe et finalement englouti dans le motif spiralaire d’une valse cinématographique ? Dans Paranoïd park, si Gus Van Sant chorégraphie la chute du gardien sur les voies d’une manière assez comparable à ce que fait Hitchcock, bras et jambes écartés, il nous montre en revanche l’effet de cette chute sur un corps, et c’est toute la différence. Là où Hitchcock fait littéralement disparaître l’objet du délit dans l’image et la coupe, tout se passe comme si Gus Van Sant refusait la puissance du montage, sa capacité à menacer l’intégrité du sujet, sujet personnage, mais aussi sujet spectateur, mais aussi à occulter tout conséquence liée au choix et à l’utilisation des images offertes au regard du spectateur. Il s’agit donc alors pour le réalisateur, non pas de nier la coupe mais d’inventer une modalité de coupe, donc de montage, qui permette d’appréhender la violence et la mort sans l’occulter ou la rejouer, de faire face à l’image. Dans la dernière partie de Paranoïd park, nous découvrons Alex couché au sol devant chez lui, littéralement coupé en deux, cloué au sol par le skate sur lequel il est censé glisser. Son corps au sol est alors une résurgence du corps du gardien coupé en deux sur la voie ferrée. Macy, l’amie d’Alex qui lui a suggéré de consigner par écrit ce qui le hante et dont il ne parvient pas à parler, passe alors dans la rue et lui propose de se laisser glisser en s’accrochant à l’arrière de son vélo. Elle rétablit ainsi l’intégrité et l’unité du corps d’Alex et lui donne accès au mouvement de glisse qui lui est, depuis l’accident, interdit. La glisse comme réponse à la coupe dans Paranoïd park De la même manière, le montage chez Gus Van Sant oppose à la coupe brutale, au cut qui tranche et engloutit, ce qui pourrait se nommer un montage par la glisse, modalité qui consiste à associer, dans un même temps, rupture des images et fluidité du mouvement. Le montage chez Gus Van Sant ne reprend pas le principe du raccord classique, qui masque la coupe par des enchaînements logiques ou des similitudes formelles entre plans, donnant ainsi l’illusion de leur continuité, ni celui de l’ellipse qui permet d’occulter ce qui doit rester invisible. Pour autant le cinéaste ne fait pas de la coupe, entendue comme effet de montage, une coupure. Ce qui compte c’est de dépasser la coupe, l’effraction pour parvenir à une nouvelle modalité, qui permettrait de glisser à nouveau d’une image à l’autre. L’image, même la plus brutale, ne doit être ni occultée, ni exhibée sans préparation. La coupe, si visible soit-elle, doit permettre à chaque image d’intégrer le flux du film, et donc la représentation, par le biais d’un montage qui permet de voir sans en être sidéré. Le montage chez Van Sant a la capacité de contrer le principe d’inertie associée à la pulsion scopique, à la sidération du sujet, à son engloutissement dans une image qui ferait boucle sur elle-même, dans une répétition sans fin. Ce qui apparaît singulier dans le travail de Gus Van Sant, c’est la volonté du cinéaste de dépasser les procédures de coupe, décomposition, recomposition qui fondent essentiellement le montage pour offrir au spectateur une sorte d’utopie cinématographique qui serait de l’ordre de la glisse. Il est alors possible de comprendre pourquoi c’est une séquence de skate, mélangeant documentaire et fiction, qui clôt Paranoïd park, sortant Alex de la boucle et du tunnel, l’intégrant à la communauté des skaters à laquelle il rêve d’appartenir. Cette séquence conjoint de plan en plan des mouvements différents, produits par des skaters différents : certains sont de jeunes skaters que Gus Van Sant a filmés selon une approche documentaire, d’autres sont des personnages de la fiction, Jared, Alex, et leurs amis. Pour la première fois, Alex skate avec les autres et cette communauté est produite par le montage. En outre le fait de skater n’est associé ni au flottement et à la déconnexion du réel, ni au heurt et à l’inquiétude. Cette séquence finale se distingue en effet des séquences de skate qui jalonnent le film et l’ont précédée. Par exemple, lorsqu’Alex se rend pour la première fois à Paranoïd park avec Jared, l’image semble flotter en raison, notamment, de l’usage du ralenti. Par un effet de montage, le corps d’Alex, qui observe les skaters depuis le bord du park, se substitue au corps d’un adolescent en action : l’adolescent se dédouble, coupé de lui-même et des autres. Plus tard, une séquence de type documentaire nous montre des skaters anonymes, au regard masqué par un cache noir. Van Sant enchaîne alors les plans de manière assez brutale, sans principe de continuité. Il existe donc dans Paranoïd park un troisième principe de construction : le film est structuré par une série de séquences qui mettent en scène des skaters selon un principe de progression qui aboutit à la toute fin du film à une glisse réussie, celle de la communauté des adolescents sur leur skate, opérée par le montage. Conclusion L’œuvre de Gus Van Sant met en scène des personnages hantés par un traumatisme et laisse apparaître des modalités de dépassement de l’image traumatique, qui s’apparentent à autant de manières de « refaire surface ». Pour le personnage, il s’agit d’élaborer une représentation qui passe par une mise en mots de l’événement, mots qui permettent l’émergence d’une représentation, d’une mise en images, le film. Cette élaboration fait du personnage un corps glissant, image récurrente dans les films du cinéaste où le retour à la vie des protagonistes passe par leur circulation à bicyclette, en patins à glace ou sur une barque filant sur l’eau… Le corps se met à glisser parce qu’il effectue une traversée, entendue comme crise mais aussi comme rencontre d’un autre qui inspire et montre le chemin. Le corps adolescent, par le fait même de sa mise en crise, est la figure séminale de la métamorphose qu’opère le cinéma de Gus van Sant : glissement d’un état à un autre qui se traduit dans des figures de mise en scène. Pour le cinéaste, deux modalités d’images tentent de répondre à une vision traumatique produite par la télévision ou le cinéma. L’élaboration de représentations en deux dimensions, schémas, cartes, plans, comme autant de surfaces, permet de s’abstraite de l’événement, de lui donner figure abstraite, donc de ne plus être happé dans sa profondeur, par la troisième dimension d’un trou noir qui engloutit ou aveugle. Des procédures de glisse, notamment par le montage, permettent de surmonter la coupe, de sortir de la répétition comme remake, et d’intégrer l’événement à une chaîne d’images et de sens dynamique et ouverte. Les plans de nuage filant dans le ciel, si fréquents dans l’œuvre du cinéaste, pourraient constituer le motif de la glisse par excellence, images fondatrices du cinéma tel que Gus Van Sant entend le pratiquer. « Où s’en vont les nuages qui passent dans vos films ? » « Je ne sais pas. Ce sont des dessins qui se forment et se déforment dans le ciel. Ils n’ont pas de but précis. Ils sont simplement pour moi l’expression la plus pure du cinéma. » [6]

NOTAS

[1] Matthieu Orléan (sous la direction de), Gus van Sant Icones. Paris: Cinémathèque-Actes sud, p.148

[2] C’est cette interview, que Suzanne rêve de vendre à une TV, qui va d’ailleurs la faire céder aux propositions d’un tueur à gage qu’elle prend pour un journaliste et la conduire à la mort.

[3] Baecque, A. de, (22 octobre 2003), « un éléphant très dessiné », Paris. Libération

[4] ibid

[5] Žižek S. (2010), Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lacan sans oser le demander à Hitchcock, « dans ses yeux insolents je vois ma perte écrite », Paris : Capricci, p.279

[6] Baecque, A. de, (22 octobre 2003), « un éléphant très dessiné », Paris. Libération